|

Inhaltsverzeichnis Vorwort Historische Anfänge Die Roemer Die Franken Das Prümer Urbar Herrschaftsstrukturen In und um Dernau - Ortsanfänge - Gerichtsbarkeit - Ritter von Dernau - Höfe und Güter - Die Pest - Hexenwahn - Hochwasser - Kriege und Plünderungen - Kirchengeschichte - Jüdische Gemeinde - Wirtschaftsstrukturen - Infrastruktur - Sitten und Gebräuche Sprache der Region Auswanderungen Maler und Dichter Vereine Familie Bertram Erzählungen der Alten Flurnamen

|

Juden Ahr Eifel Rhein Geschichte Dernau Bahn Tunnel Bunker V2 V1 Rebstock Fakten Lager KZ Sprache Ahnen Pest Hexen Alles fliesst Juden

8.10. Jüdische Gemeinde

Bei Recherchen zu einem Buch über die jüdische Gemeinde und Familien aus Dernau ( ...in einem anderen Lande) wurde unter Anderem mit Nachkommen der Familie Heymann

in Israel und Deutschland gesprochen und ein Vielzahl neuer Erkenntnisse gewonnen. Insofern ist der bisherige und unten noch stehende Artikel ein wenig überarbeitungsbedürftig.

Den aktuellen Forschungsstand gibt das nachstehende Buch wieder:

Das Buch von

Matthias Bertram, Ahrweiler

... in einem anderen Lande.

Geschichte, Leben und Lebenswege von Juden im Rheinland.

A5, 412 Seiten, ca. 300 Abbildungen und Tabellen, Paperback

(ISBN: 978-3-95631-333-2)

wird bei

www.Shaker-Media.de veröffentlicht.

Sehen Sie hier eine LESEPROBE zum Buch:

Geschichte, Leben und Lebenswege von Juden im Rheinland (Ahrkreis, Rhein-Siegkreis, Trier, Euskirchen, Köln/Bonn, etc.)

Nachstehender "Reisebericht Israel" von Otto Heymann aus Neuenahr, Sohn des Dernauer Leopold Heymann, aus dem Jahr 1949 stimmt ein wenig in das Thema und die Familiensituation ein.

Reisebericht "Reise nach Israel 1949" von Otto Heymann

In verschiedenen vorangegangenen Kapiteln ist immer mal wieder auf die problematischen Beziehungen der christlichen und jüdischen Mitbürger in der Ahrregion hingewiesen worden. Die Ereignisse im Rahmen des ersten Kreuzzuges, bei dem 300 Juden, die vor dem christlichen Mob aus Köln geflüchtete waren, umkamen, oder der Pogrom an den Juden im Rheinland im Rahmen der Pestepidemie im 14. Jahrhundert (1348/1349), oder der von den Nazis inszenierte Holocaust sind nur die größten Exzesse, bei denen es jedes Mal darum ging, die Religion als Vorwand für andere Sachverhalte vorzuschieben. Trotzdem darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass vielfach das Zusammenleben auch über Generationen problemlos funktionierte.

Die Juden hatten sich nach der Zerstörung Jerusalems und Ihrer Vertreibung aus Israel im ersten Jahrhundert nach Christus im ganzen damaligen Römischen Reich verteilt. Von Seiten der Christen wurde bereits im vierten Jahrhundert von Augustinus (354-430) auf die Kollektivschuld der Juden am Tod Jesu abgehoben. Zu ersten massiven Übergriffen von Christen an Juden kam es dann bereits 629 während der Kämpfe Ostroms mit den Persern um Jerusalem. Man unterstellte den Juden, dass sie gemeinsame Sache mit den Persern gemacht hätten.

Fatal und folgenschwer waren für die Juden die Beschlüsse des 4. Laterankonzils von 1215 (Papst Innozenz III.) durch die Juden von allen handwerklichen Berufen ausgeschlossen wurden und und in die Rolle von Pfandleihern, Geldwechslern und Zinsnehmern gedrängt wurden. Noch bis 1435 durften Christen keine Zinsen verlangen. Zusätzlich wurde auf diesem Konzil verfügt, dass Juden und Moslems eine besondere Tracht zu tragen hätten, die sie von den Christen unterschiede. Unter Kaiser Friedrich II. werden die Juden 1236 zwar unter besonderen kaiserlichen Schutz gestellt, müssen sich diesen Schutz aber in Zukunft immer wieder sehr teuer neu erkaufen.

Man kann sich vorstellen, gegen wenn sich in einer Zeit, in der die Kirche und die adelige Oberschicht Reichtum anhäufte und die große Masse der Bevölkerung zunehmend verarmte, der Hass der Verarmten richtete.

Für das Ahrtal / Ahrweiler werden im 13.Jahrhundert erstmals dort wohnende Juden erwähnt und 1290 von einer Judengasse in Ahrweiler berichtet. Bei den Pogromen in 1349 sollen auch Ahrweiler Juden umgebracht worden sein. Trotzdem werden bereits 1364 wieder oder noch Juden als Geldverleiher in Ahrweiler genannt (gegenüber der Abtei Steinfeld). Zeitweise wirkte auch der bedeutende jüdische Gesetzeslehrer Seligman Bing (1395 bis 1471) in Ahrweiler. Die Chronik des Kalvarienbergs berichtet, dass sich 1719 ein jüdischer Lehrer habe taufen lassen. Dies zeigt wohl, dass es damals bereits eine jüdische Schule in Ahrweiler gab. Einen Erstbeleg für eine Synagoge in Ahrweiler gibt es erst für 1830.

In Wadenheim/Neuenahr wird nach 1618 mehrfach von einer Judengasse berichtet und 1812 ist erstmals von einer Betstube/ „Synagoge“ in Heimersheim die Rede.

Die jüdischen Mitbewohner von Dernau

Erstmals wird über Dernauer /Saffenburger Juden in einer Prozessakte aus den Jahren 1684 und 1699 berichtet (wohl im Landesarchiv Koblenz hinterlegt). Nachdem von den Bürgern Klage gegen den Wucher der Juden eingereicht wurde, erließ der Landesherr Graf Ernst von der Mark im Jahre 1684 in Schleiden ein Dekret, welche 1699 wie folgt erneuert wurde (aus Schmitz, Zur Geschichte der Juden in Dernau an der Ahr):

„ Demnach über einen zu Saffenburg eingerissenen allzuhohen Judenwucher geklagt wird, und dahero nötig zu remidieren, als wird hiermit verordnet, dass es wegen der Judeninterehse, wie in den umliegenden Jülich- und Collnischen solle gehalten werden, die unter der herrschaftlichen Protection stehenden Juden aber, so darüber nehmen werden, sollen mit Confiscation des Capitales zu profit der g. Herrschaft, jedoch das dem anbringer ein drittel daraus gegeben und geholt werde. Wegen der ausländischen in der Herrschaft Saffenburg handelnden Juden solle es in allem uff die weise, wie die herrschaftlichen Juden in anderen territoris tractiert und gehalten werden, welches zu jedermans notitz zu publicieren“

Nach einer gräflichen Verordnung aus 1690 erhielt jeder Jude einen Geleitbrief, der jedes Jahr neu bezahlt werden musste. In 1690 waren davon die Dernauer Juden Isaac, Noe und Andres betroffen. Im Jahr 1723 ist nur noch der Jude Cursman für Dernau aufgelistet.

Der jüdische Friedhof von Dernau, der älteste im Ahrgebiet, bestand spätestens seit dem 18. Jahrhundert. Einer der ältesten Grabsteine ist der des Jitzak Ben Avraham Benjamin, der vermutlich am Freitag den 5. März 1790 starb. (Abb.: 17 )

Bis 1796 gingen die Dernauer Juden wohl zur Ahrweiler Kellerbetstube des Kosel Abraham (heute: Niederhutstr. 56-58). Seit 1796 verfügten Sie über eine eigene Betstube in Dernau. Mit Eröffnung der Dernauer Betstube scheinen die Ahrweiler Juden ihre Kellerbetstube aufgegeben zu haben und gingen bis 1844 nach Dernau. Bis 1843 gehörte ebenfalls Lantershofen zum Synagogenbereich von Dernau.

Im Dernauer Morgenbuch von 1813 werden als jüdische Mitbewohner mit Grundbesitz, die Juden Moses Behr, Clemens Berg, Jak, Heumann und Jos. Berg genannt. Seit 1816 wird von einer jüdischen Schule im Ort berichtet; als Lehrer arbeitet Laurenz Kahn für zwei Jahre dort. Im Jahre 1820 nahm der Händler Moses Baer, den 29 Jahre alten Juden David Elkan, der aus Wronke in Polen stammte, als Lehrer seiner Kinder unter Vertrag. In 1823 lebten in Dernau 44 Juden mit 12 schulpflichtigen Kindern. Nach Niederzissen war Dernau damals die größte jüdische Gemeinde im Kreis Ahrweiler. Mit Eröffnung der neuen Ahrweiler Betstube im Jahre 1844 schwindet die Bedeutung Dernaus als zentraler jüdischer Ort im Ahrtal. Als nach einem Erlass der preußischen Regierung 1847 größere Synagogenbezirke zu bilden sind, spricht sich die Regierung/Altenahr für Ahrweiler aus. Die Dernauer Juden Heimann Bär und Marx Heymann sind dann 1858 in den Synagogenvorstand gewählt. Bis zum Jahr 1895 nahm die Zahl der Dernauer Juden bis auf 14 ab. Weitere Details über die Dernauer Juden im 19. und 20. Jahrhundert sind in der genannten Veröffentlichung von Schmitz enthalten. Im Folgenden will ich auf einige Themen eingehen, die mir von den Eltern und Verwandten erzählt wurden und die ich über Bekannte erfuhr:

|

| Abb.: 13 Betstube der Dernauer Juden |

|

Familie Heymann

In der Teichgasse / heute Hauptstrasse, rechts gegenüber dem Matthias-Heiligenhäuschen (Abb.: 13 ), liegt das ehemalige Haus der Familie Heymann. Dies war das Haus des Marx Heymann (geb. 1794), in dem sich im ersten Stock zur Strasse hin die Betstube befand. Marx Heymann war in erster Ehe mit Sarah Samuel (+1818), in zweiter mit Rosina Hirsch und in dritter mit Elisabeth Wolf verheiratet. Er hatte insgesamt 16 Kinder. Er war von Beruf Metzger und Handelsmann. In der zweiten Hälfte des 19. ten Jahrhunderts wurde das Haus verkauft; zu Beginn des 20. Jahrhunderts war bereits keine Familie Heymann in Dernau wohnhaft.

Familie Schweitzer

Jakob Schweitzer, ebenfalls Viehhändler wohnte mit seiner Familie in der Bonnerstrasse 8. Nachdem nach der Machtübernahme der Nazis im Jan. 1933 setzen schon 1934 und 1935 die Repressalien gegen die Juden und ihre Geschäftstätigkeit ein. Auf Antrag der NSDAP beschloss so zum Beispiel der Gemeinderat am 2.12.1936 : „ Ab sofort dürfen Juden oder Judenstämmige innerhalb der Gemeinde Dernau nicht mehr zuziehen. Juden ist jeglicher Grunderwerb innerhalb der Gemeinde untersagt. Volksgenossen, die noch bei Juden kaufen oder mit diesen handeln, werden von Verpachtungen und Versteigerungen von Gemeindeeigentum ausgeschlossen.“

Unmittelbar nach der Reichskristallnacht (9/10. Nov. 1938) stellt das Ehepaar Ludwig Schweitzer (Sohn von Jacob) einen Ausreiseantrag für die USA. Der Antrag wird 1939 genehmigt. Der Gesamtbesitz der Schweitzers wird verkauft.

Familie Baer

|

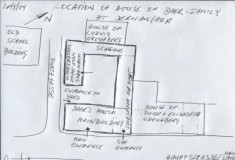

Abb.: 14.1 Lageskizze Haus Baer

Dernau |

|

|

|

|

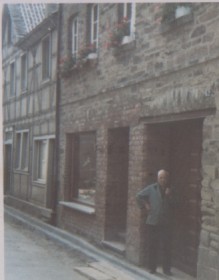

Abb. 14.2 Haus Baer ca. 1925 ;

im Vordergrund Siegfried Baer |

|

|

Der Ahne der Dernauer Baers, Moses Baer, ein Metzger von Beruf, war 1780 in Bendorf geboren, hatte 1809 Helena Heimann aus Dernau geheiratet und war nach Dernau gezogen.

Von seinen 14 Kindern heirateten die Töchter Rosette und Sibilla nach Siegburg (Löwenstein und Walter). Nachkommen der Familie Löwenstein wohnen später in Münstereifel. (Wolff’s Hotel / Wolffsschlucht). Viele Mitglieder dieses Familienzweiges wurden von den Nazi in 1942/1943 in Malyy Trostenets in Weißrussland umgebracht. Nur Rosalie Wolff gelang nach New Jersey, USA und verstarb dort 1965. Im Schriftwechsel mit einer der Nachkommen (Janet Isenberg, Glen Rock, New Jersey), die ich über die Internetseite www.jewishgen.org kennen gelernt hatte, konnte ich (2004) einen ausführlicheren Stammbaum erhalten und ihr einige Infos zu den Örtlichkeiten in Dernau geben.

|

Abb.: 15 Nebengebäude

Baer Schlitten:

Gertrud Kreuzberg |

|

|

|

|

Abb.: 16 Haus Baer und

Kreuzberg ca. 1964

|

|

|

Moses Baer, Sohn von Bernhard Baer (geb. 1827) und Johanetta Kahn, war Enkel des oben genannten Moses, von Beruf ebenfalls Metzger und wohnte im elterlichen Haus in der Teichgasse in Nachbarschaft zu meinen Grosseltern (Kreuzberg). Die Abb. 14 zeigt als Skizze wie dieses Haus gelegen und angeordnet war. Das Ehepaar hatte drei Söhne, Arthur, Julius und Siegfried geb. 1901, 1903 und 1904.

In diesem Haus/Hof spielte sich in der Reichskristallnacht nach Berichten meiner Eltern folgendes ab:

Ein auswärtiger Einsatztrupp, der aber wohl Informanten im Ort hatte, von etwa fünf Personen kam zum Haus der Familie Bär, zerschlugen die Fenster, die Einrichtungsgegenstände und warfen diese zusammen mit Wertgegenständen auf die Strasse. Teile der Bevölkerung sahen während dieser Aktion zu, griffen aber nicht ein.

Mein Vater, der dabei war Wein abzufüllen, hatte von der Aktion gehört und machte sich auf, um zu sehen, was los sei. Die Söhne von Moses hatten etwa das gleiche Alter wie er selbst. Als er ankam, war die Aktion, die etwa eine halbe Stunde gedauert hatte, schon beendet und der Trupp weiter gezogen. Um genauer zu sehen, was geschehen war, ging er in den Hof des Gebäudes. Im Hof saß Moses mit den Händen vor den Kopf geschlagen. Er verließ das Haus wieder ohne mit ihm gesprochen zu haben. Wie er erzählte, hat er dies im Nachhinein bereut, da er befürchtete, dass Moses ihn irgendwie mit der Aktion in Verbindung bringen könnte.

Meine Großmutter, Elisabeth Kreuzberg, die Nachbar zu Moses war, hat die auf die Strasse geworfenen Wert- und Schmuckgegenstände eingesammelt, als das Rollkommando abzog. Sie deponierte diese Gegenstände im Hof des eigenen Gebäudes, um diese dann der Nachbarin zurückzugeben. Dieses Deponieren wurde bemerkt und angezeigt. Die Familie mit acht Kindern war über Wochen in großer Sorge, dass die Frau und Mutter von der Gestapo abgeholt würde. Erst durch massive Einflussnahme von Bekannten konnte erreicht werden, dass das Verfahren nicht weiterverfolgt wurde.

Auch danach pflegte Elisabeth Kreuzberg, wenn auch etwas vorsichtiger und verdeckt, weiterhin Kontakt zu Baer’s. Ein anderer Dernauer Jude, Salomon Mayer, (* 1883, +1938), genannt Sally, war ein guter Bekannter und Skatbruder meines Großvaters Peter Kreuzberg. Man traf sich zum Kartenspielen regelmäßig in der alten Wirtsstube „Op de Baach“.

Im Februar 1942 starben alle drei älteren Mitglieder der Familie ( Minna, Moses und Emma) innerhalb von zehn Tagen. Fremdeinfluss wird dabei nicht angenommen, da der betreuende Arzt, Dr. Habighorst, unverdächtig war.

Die Verstorbenen werden auf dem Dernauer Judenfriedhof beerdigt. Nur wenige Mitbürger hatten die Courage an der Beerdigung teilzunehmen. Einer von ihnen war Ludwig Kreuzberg (Ohm Lud), ebenfalls ein Nachbar der Baer’s.

Gerade mal eine Woche später schreibt die Kreisleitung der NSDAP an die Gestapo Koblenz und diese an den Landrat in Ahrweiler sinngemäß:

„Im Haus der Baers in Dernau wohnen nur noch zwei Juden, Arthur und Isisdor (Siegfried). Wir ersuchen, die oben genannten Juden, im Benehmen mit der Kreisleitung der NSDAP, nach dem vorstehend gemachten Vorschlag (Umsiedlung), umzulegen und das jüdische Eigentum nur an die Gemeinde abzugeben.“

Bereits kurze Zeit später werden Arthur und Siegfried abgeholt und deportiert. Genaues Sterbedatum und Sterbeort sind unbekannt. Ihr Bruder Julius hatte sich noch rechtzeitig Richtung Amerika in Sicherheit bringen können und so als einziger der Familie den Holocaust überlebt. Er war in den sechziger/siebziger Jahren noch verschiedentlich in Dernau um Anspruch auf das Vermögen der Eltern anzumelden.

|

| Abb.: 17 Judenfriedhof in Dernau |

|

|

|